中文

English

中文

English

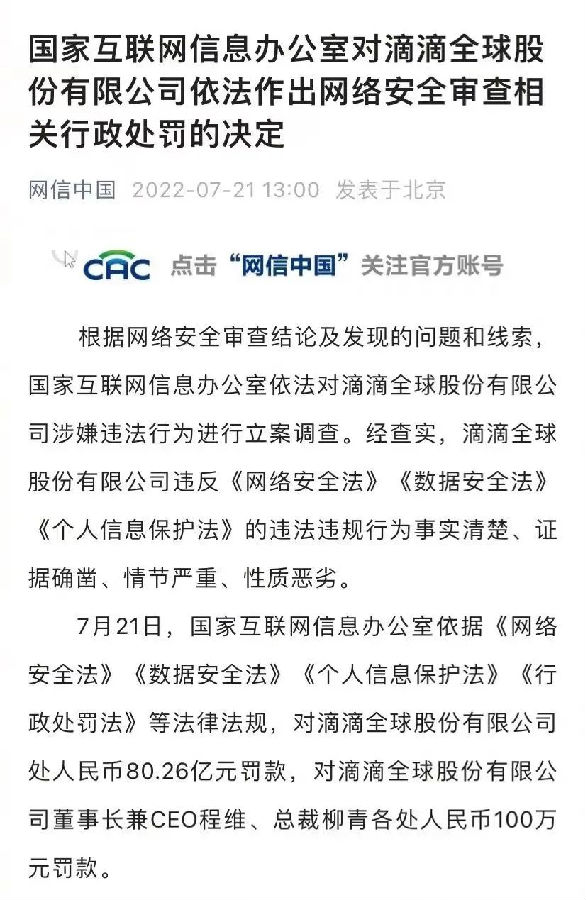

“这是个最好的时代,这是个最坏的时代。”数字经济赋予了我国经济增长的强劲动能,得到了党和国家的重点关注,并正处于蓬勃发展的状态中。与此同时,我们也应该看到,随着我国互联网的发展,数字经济类公司正在越来越多地掌握更多公民甚至国家地数据与信息,并愈发成为信息安全的重要主体公民的个人隐私 、企业的数据安全甚至国家的公共安全面临着一定的挑战。今年7月21日,国家互联网信息办公室依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《行政处罚法》等法律法规,对滴滴全球股份有限公司处人民币80.26亿元罚款,对滴滴全球股份有限公司董事长兼CEO程维、总裁柳青各处人民币100万元罚款。“滴滴事件”无疑体现了相关部门对信息安全维护的重视,也给国内不注重或者试图侵犯信心安全的数字经济类企业敲响了警钟,同时吸引了广大公民对信息安全的关注与探讨。

关于维护信息安全所采取的措施一直未曾间断过。2000年9月,国务院颁布了《互联网信息服务管理办法》,对从事经营性互联网信息服务的公司关于用户的信息安全提出了要求;2012年6月,《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》明确要求健全信息系统的安全防护和管理;2016年11月,《中华人民共和国网络安全法》由全国人大常委会表决通过;2020年6月由国家互联网信息办公室等机关引发的《网络安全审查办法》正式实施。2021年8月,《中华人民共和国个人信息保护法》在人大常委会议上获得通过并于当年11月起实施。“法律必须被信仰,否则将形同虚设。”尽管针对信息安全的法律法规陆续出台,但是存在严重违法违规收集个人信息情形的app仍然存在,应运而生的就是“用户画像”,比如淘宝、抖音等根据用户浏览记录定向推送产品、视频。这类app进行精准的用户画像分析,一方面能更好的服务、满足用户的内心真实需求,有效解决用户群体的痛点,无论对企业还是对用户都大大提升了效率以及使用体验;但是另一方面,出于各种原因,往往产品app在获取用户访问权限的时候往往会出现信息过度收集,侵犯用户隐私的情况,比如,滴滴出行想要获取授权的权限多达11项(用户可选择不授权),包括读取通话状态和移动网络信息,位置信息,存储访问,相机访问,麦克风访问,通讯录访问,日历的新建、修改、删除,健身运动,应用内安装其他应用,创建桌面快捷方式,悬浮窗等,无形间将用户的信息没有任何保护的裸露在互联网上:华住5亿用户数据泄露、顺丰3亿条用户信息数据被出售……

新基建、智慧城市、工业互联网等领域,都会涉及智能设备的连接, 就是说,除了人与人的网络连接,现在接入网络的设备已经大大超过了人的连接数量。如何保障“端点安全”的问题是用户、企业甚至是政府应当考虑的重中之重。

任何事物都有两面性,对于拥有“潜力股”特质的数据与信息,我们不能采取因噎废食的态度。当前阶段下,对数字经济领域的创新审慎采取刑事追责比较好。尽量减少对企业和企业家创新积极性、信心的打击。在数字经济时代中,政府应当创新监管方式,完善监管体系,建立多方协同治理机制,牵头整合并共享重点数字行业的安全能力,加强行业的信息安全监管;加强对“寡头”企业监管,减少其利用市场优势地位违法收集、滥用个人信息与数据的风险,参与信息收集条款的的制定与监督;关注中小企业在推动数字经济发展中所起到的作用,不应采取“一刀切”的立法方式,过度保护信息安全,而是要了解企业在应用数据与信息时所面临的难题,有针对性地开展立法工作与执法工作。

对个人而言,个人信息的保护意识是防止合法权益受到侵害的关键。一方面,在享受数字经济带来的便利下,个人应当对信息安全保持警觉,在使用应用前,仔细阅读信息授权与保护相关条款,不轻易授权应用获取个人信息,不下载未经认证的应用,同时使用信息安全保护软件定期扫描手机、电脑等存在的安全漏洞并修复;另一方面,个人应当积极参与国家和社会的宣传教育活动,了解信息泄露的危害,提升个人的防护意识,做到知法守法,为数字经济的健康发展贡献自己的一份力量。

对数字经济类企业而言,首先,在制度层面上,公司应当建立起一套行之有效的内部控制规章,规范客户信息的使用范围和权限,明确公司信息安全的保护措施,制定发生信息安全事件的惩罚措施;其次,在技术层面上,公司应当采用具有适当信息安全保护能力的系统,在条件允许的情况下,对系统进行符合公司需求的个性化定制,解决系统中存在的信息安全漏洞;此外,在监督层面上,公司应定期排查包括但不限于制度、系统、员工操作等方面可能存在的信息安全隐患和缺陷,适时披露信息安全运行情况。