中文

English

中文

English

一、引言:中央政策护航下的民营企业保护

近年来,党中央、国务院多次强调优化营商环境、保护民营企业合法权益。特别是《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》明确指出,要推行柔性执法,对初次违法且危害后果轻微的企业依法免罚。在此背景下,行政机关更应审慎行使处罚权,避免因“一刀切”执法损害民营企业生存发展空间。本文,笔者通过一起所承办的典型案件,探讨员工个人违法行为与企业责任的法律边界。

二、案情回溯:行贿行为引发行政处罚争议

2024年4月,Z省R市财政局以H监理公司在政府采购中向评标专家行贿为由,对其作出罚款9.8万余元、列入不良行为记录名单、禁止参与政府采购一年的处罚决定。这一处罚直接切断了企业赖以生存的政府工程业务,多个在投标项目因此受限被迫中止,企业商誉严重受损,经营陷入系统性瘫痪。迫于压力,H监理公司不得不向R市政府申请行政复议。接受委托后,笔者迅速展开调查,发现以下关键事实:

1.行贿行为系分公司员工私下委托L某实施,L某已因“对非国家工作人员行贿罪”被判处有期徒刑七个月;

2. H监理公司对员工的违法行为毫不知情,且该行为与公司交办工作无任何关联。

三、法律分析:厘清“刑行衔接”与主观过错认定

(一)“先刑后罚”原则的刚性约束

根据《关于加强行政执法与刑事司法衔接工作的意见》,行政机关原则上应在刑事程序终结后(如不起诉、无罪判决等)再决定是否给予行政处罚。本案中,L某的违法行为已通过司法程序定性并处罚,R市财政局在刑事判决后追加行政处罚,明显违反“司法裁判最终性”原则,构成重复追责。

(二)企业无主观过错的举证与认定

《行政处罚法》第三十三条第二款规定,当事人证明无主观过错则不予处罚。笔者提交了以下核心证据:

1.分公司员工委托L某行贿的独立行为证据,证明其未经公司授权;

2. H监理公司内部合规制度文件,表明公司已尽到管理义务;

3.财政局处罚前未履行调查告知程序,未核实企业主观状态。

上述证据形成完整链条,证明企业不存在放任或故意过错,符合法定免罚条件。

(三)国家赔偿法视角下的责任切割

《国家赔偿法》第五条明确,行政机关工作人员个人行为与职权无关的,国家不承担赔偿责任。类比本案,员工从事与职务无关的违法行为,企业亦不应代其受过。这一逻辑进一步强化了企业免责的正当性。

四、办案策略:多维法律工具联动破局

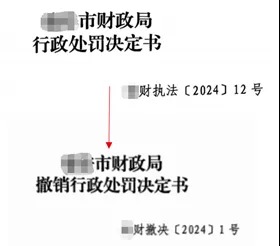

在行政复议程序中,笔者及时查阅R市财政局的证据材料,并提交代理意见;同时提出听证申请,在听证会上对证据、事实、法律适用进行综合说理论证。最终,经R市行政复议局居中调解,R市财政局撤销案涉行政处罚,H监理公司得以重返政府采购市场核心赛道,避免了重大经济损失,化解了商誉危机,员工就业得以保障,客户信任逐步重建,企业经营重回正轨。

五、结语:以法治之光照亮民营经济前行之路

本案是中央政策精神在执法实践中的生动诠释。它深刻印证了一个法治共识:对民营企业的保护,绝非纵容违法行为,而是要在“过罚相当”的框架下,精准切割个人责任与企业边界,避免“一人之过”演变为“企业之殇”。

当前,民营经济作为国民经济“生力军”的作用愈发凸显,但个别行政机关“重处罚、轻教育”的惯性思维仍存。中央反复强调的“柔性执法”,本质上是以法治思维平衡监管效能与企业活力——既要用执法利剑惩治真正恶意违法者,更要以制度善意包容无心之失者。作为律师,我们既要善用“先刑后罚”、“主观无过错不罚”等规则筑牢防线,也要主动将政策精神转化为办案策略,在个案中推动执法机关转变理念。

“法治是最好的营商环境”,期待在我国的法治化进程中,执法机关能够主动在严格执法与包容审慎之间找到平衡点,让民营企业轻装上阵,真正成为中国经济高质量发展的坚实脊梁。